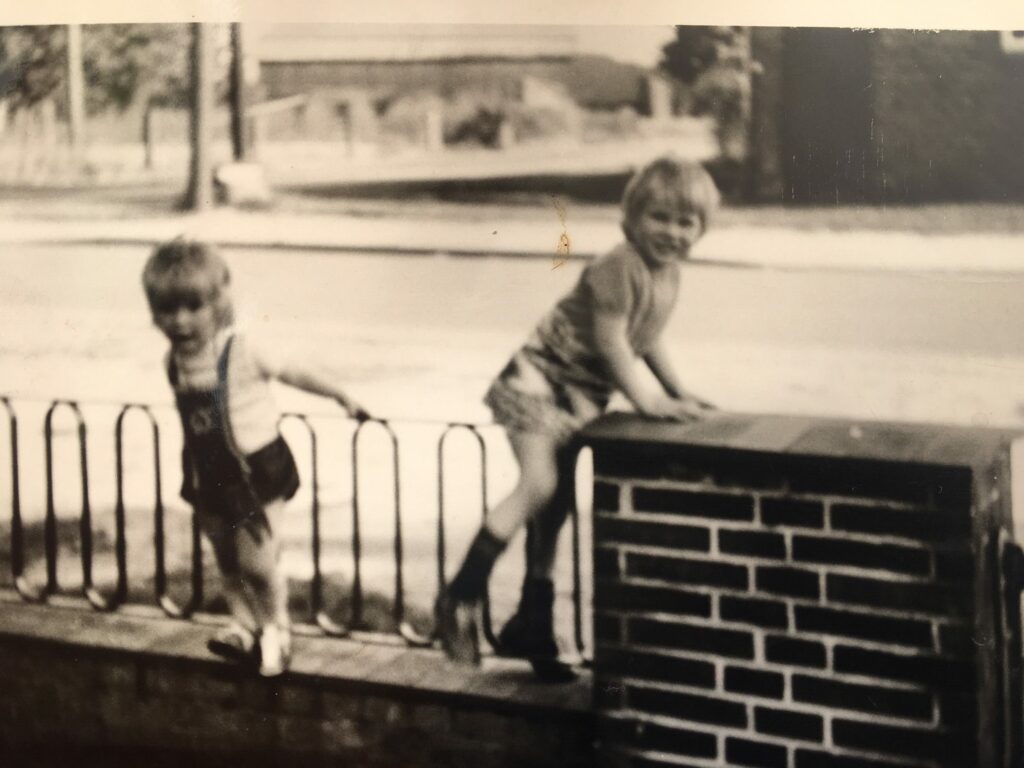

Ich bin in einer Schule aufgewachsen, genauer in der Lehrerwohnung des 1929 erbauten Schulhauses im niedersächsischen Oersdorf. Mein Vater hatte hier die letzten Jahre, bis zu ihrer Schließung, unterrichtet und das Gebäude dann 1972 gekauft.

Im Keller unter dem Klassenraum blieben nach der Schließung der Schule in den Regalen die Unterrichtsmaterialien liegen: Reagenzgläser, Flüssigkeiten in kleinen Gläsern mit Korkverschlüssen, Kartenständer, Landkarten, Steinsammlungen, Bälle und Maßbänder für den Sportunterricht. Auf dem Dachboden lagen Portraits von Goethe und Schiller.

Die Schule gehörte jetzt meinen Eltern. Ich war ein Kind und die Schule seit wenigen Jahren geschlossen. Die Bedeutung und die Erinnerungen der Familien im Dorf an „ihre“ Schule waren mir als Kind natürlich nicht bewusst. Ich liebte es, beim Blick in die Regale darüber nachzudenken, wie das Schulleben wohl früher war. Ich stellte es mir als Kind idyllisch aber auch aufregend vor.

Die Vorgänger meines Vaters, hatten – wie es damals der Pflicht und Tradition der Dorflehrer entsprach – eine Dorf- und Schulchronik geführt.

210 Jahre, 9 Generationen ist es jetzt her, seit 1812 die Oersdorfer Schulgeschichte begann.

Das hier gefiel mir…

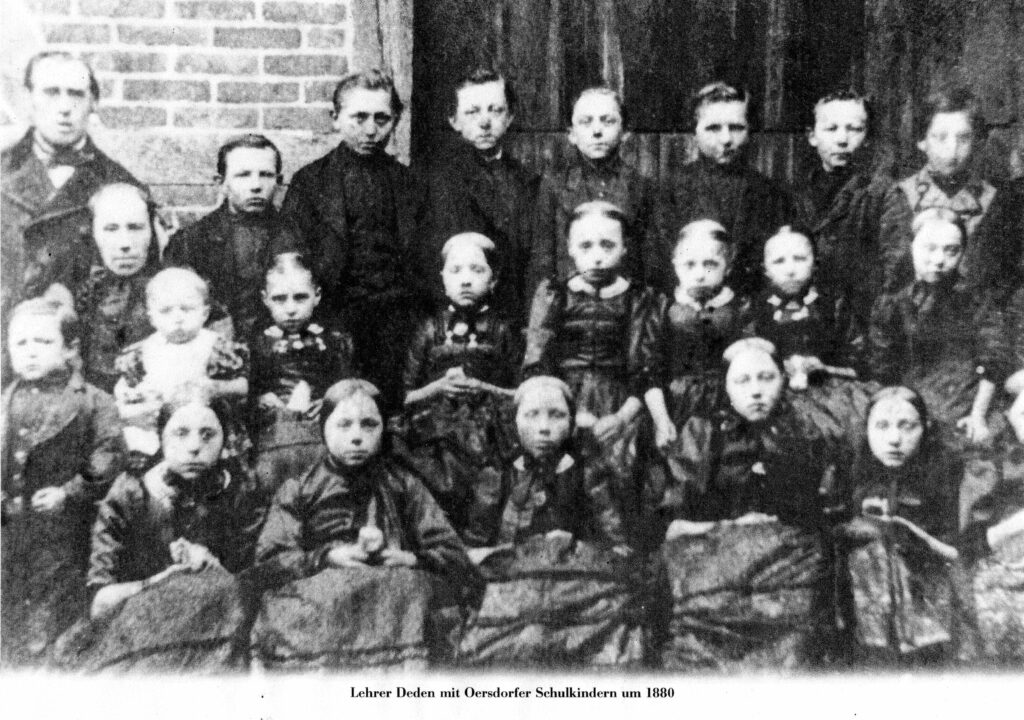

Auszüge aus der Oersdorfer Schulchronik (in: Oersdorf Kohlenhausen Dorfgeschichte und Geschichten, S. 72 ff und S. 124ff:

„Das erste und ursprüngliche Schulgebäude stand in dem Hofe des Halbhöfners Jost Klindworth (vormals Martin Ehlers) Es war eine alte Kate, ein sehr kümmerliches Gebäude. Die Wände waren aus Lehm hergestellt. Die Schulstube war klein, niedrig und dumpf. In der Mitte der Schulstube stand ein länglicher Schultisch. Um diesen saßen die Schulkinder, das Gesicht einander zugekehrt. Da unter dem Tische kein Brett angebracht war für die Bücher, so wurden diese über einen Faden gehängt, der quer durch die Stube gezogen war. Der Lehrer bezog nur ein niedriges Gehalt. So war es ihm erlaubt, während des Unterrichtes zu stricken oder sich sonst für sich zu beschäftigen. Die Rute lag neben ihm. Sobald ein Kind sich verging und durch Unruh belästigte, so wurde es mit derselben gezüchtigt.

Der Hauptunterrichtsgegenstand war Religion. Luthers kleiner Katechismus wurde in Fragen und Antworten auswendig gelernt. Wenn das Buch durch war, fing man vorne wieder an. Ein Schullesebuch gab es noch nicht. Dafür hatte jedes Kind einen „Kinderfreund vom Brakenhof“, das allerlei Geschichten für die Kinder enthielt. Später trat noch das Rechnen als Unterrichtsfach hinzu. (Aufzeichnungen in der Schulchronik, 1930, Lehrer Karl Grönzin)

Der erste Lehrer in der Oersdorfer Katen-Schule war der 16-jährige Martin Ehlers. Er hatte keinerlei Ausbildung, war zweitgeborener Sohn auf dem Ehlerschen Hofe. In der Reihenschule hatte er das Lesen gelernt.

Wer nicht lernen wollte, konnte davon befreit werden. Auch später sind noch Kinder davon befreit worden, wenn sie z.B. sagten: „Vater und Mutter wollen nicht, dass ich es lernen soll!“ Die Unterrichtszeit war anfangs sehr gering. Zuerst waren es nur am Sonntagmorgen zwei Stunden. In späterer Zeit war am Mittwoch- und Sonnabendmorgen jeweils zwei Stunden. An den übrigen Tagen hatten die Kinder keine Zeit. Sie trieben früh am Morgen die Rinder- oder Schafherden auf dem Brookweg entlang auf die Weide- und Heideflächen und abends wieder heimwärts.“ (Quelle: Schulchronik Oersdorf, Aufzeichnungen von Johann Ropers, Lehrer von 1905 bis 1920 in Oersdorf)

Von 1812 bis 1845 wurde in der Kate unterrichtet. Danach baute die Dorfschaft ein großes strohgedecktes Fachwerkschulhaus. Es gab darin eine große Schulstube mit einer ordentlichen Lehrerwohnung und einem ansehnlichen Wirtschaftsteil.

Nach der Verkoppelung (1841) durfte der Lehrer 50 Morgen Schulland bewirtschaften, jedoch dabei natürlich seine Schularbeiten nicht vernachlässigen, denn schließlich bekam er seine Arbeit bezahlt.

Mit der ersten öffentlichen Einrichtung eines Schulgebäudes waren auch vermehrt größere und kleinere Kosten von den Dorfbewohnern zu tragen waren, wie z.B. eine Feuerversicherung, Maler- und Maurerarbeiten sowie Reparaturkosten.

Das neue hannoversche Volksschulwesen sah eine Regelung vor, dass die Eltern der Schulkinder jährlich einen Betrag in bar und einen in Naturalien bezahlen sollten. Manche Eltern waren dazu nicht in der Lage. Erst in den 1860/70er Jahren wurde man sich darüber einig, wie es geregelt werden sollte.

In Zusammenarbeit mit dem Schulvorstand und der königlichen Schulinspektion gelang es Ropers, einige Neuerungen in den Schulbetrieb einzuführen. So gab es endlich die Turngeräte, wie Barren, Sprungbrett, Turnstange. Neue Lesebücher (Dageföhrde/Flügge) wurden eingeführt. Jährlich genehmigte der Schulvorstand nun zwei neue moderne Schulbänke mit Klappsitzen. Die alten langreihigen Bänke mit Klapptischen sollten nach und nach weichen. Die ersten Landkarten (Harms) bereicherten den Heimatkunde- und Geschichtsunterricht. Damit er Sportunterricht ungehindert durchgeführt werden konnte, war nun während der Unterrichtszeiten das Fahren mit Pferd und Wagen über den Schulhof untersagt.

Die Oersdorfer Schulkinder wuchsen fast ausschließlich auf Bauernhöfen auf. Schon im Elternhaus lernten sie den Umgang mit Tieren und das Arbeiten im Haus, Garten, Hof und Feld. Und doch hielt Lehrer Ropers es für wichtig, dass diese Erfahrungen im Schulalltag vertieft wurden. In Zusammenarbeit mit Eltern und den großen Schulkindern legte er einen schönen Schulgarten an.

Der Schulofen hatte an kalten Tagen große Schwierigkeiten, den Klassenraum genügend warm zu bekommen. Die Westseite war nicht gut isoliert und sehr feucht. Nachdem auf Geheiß der königlichen Regierung mehr Licht in den dunklen Klassenraum kam, weil Büsche, Bäume, Gehölze rundherum beschnitten wurden, war nun jedoch im Sommer der Klassenraum oft überhitzt. 1911, nach einer Besichtigung der Schule durch den königlichen Kreisarzt, wurde verordnet, dass alle Fenster im Schulraum Gardinen haben mussten. […]

— Ende des Ausszugs —

Noch ein kleiner Satz zum Schluss. Der Blick in die Aufzeichnungen derer, die vor uns waren, ist subjektiv, ebenso wie mein Blick heute nur ein Ausschnitt ist. Es macht mir Spaß, auch weiterhin in diese „Regale“ zu schauen und nachzusinnen, mich „aufzuspannen“ zwischen denen vor mir und denen nach mir.

Die 1. Oersdorfer Schule von 1845 ist jetzt als Schulmuseum zu besuchen, die originalen Schulchroniken sind dort einsehbar. Bei Interesse daran oder an dem Buch aus 2019 „Oersdorfer Geschichte(n)“ wendet euch gern direkt an mich.